地域経営のための議会改革度調査|早稲田大学デモクラシー創造研究所

2000年に施行された「地方分権一括法」により、機関委任事務は全廃となり、地方には、自己決定・自己責任の自治が求められるようになりました。

この変化により、国から降りてくる事務をこなす「公共団体」から脱却し、自ら課題を見つけ、その本質を掘り下げ、解決シナリオを作成し、予算や計画を実現する環境を整えながら、課題の解決に取り組むという、名実ともに「自治体」への進化が問われるようになりました。

生成AIなどのデジタル技術の急速な進展や、人口減少による地域社会の疲弊など、地方自治を取り巻く状況は一層深刻化しています。このような時代において、住民の代表機関であるとともに、自治体の意思決定機関でもある議会は、新しい技術を活用することで、政策形成力を強化し、地域課題の解決に積極的に取り組まなければなりません。

そこで、今回の調査から「議会改革度調査」を「地域経営のための議会改革度調査」と改め、以下の3つのテーマを中心に構成することとしました。

①政策力の強化(新しい技術も活用しながら、政策形成・政策提言を議会として行う)

②主権者の参画(主権者である住民の意見を政策に反映させる仕組みの構築と実践)

③議会機能の強化(二元代表制の一翼を担う機関として、事務局を含めた議会全体の機能の強化)

今回の調査では、特に、「地域経営」の視点を重視しています。地域の特性を踏まえた上で、議会が「縮小」や「廃止」の提言を行うこと、マニフェストや戦略・計画に基づいた議会活動を実施すること、検証・評価の仕組みを積極的に活用する取り組みを行っていることなどに調査の力点を置きました。

議会を対象とする調査は15回目を迎えました(昨年回答率は約88%)が、この間、議会基本条例の制定(約6割)やコロナ禍以降のタブレット導入(約7割)など、議会改革のための環境整備は一定の段階まで進んだと言えます。

今回の調査は、次のステージとして、地域経営に資する議会のあり方をめぐる議論を喚起し、地域経営にふさわしい議会の姿を追求するための一助となることを目指します。

早稲田大学デモクラシー創造研究所は、早稲田大学マニフェスト研究所(山田 治徳 所長)と早稲田大学公共政策研究所(縣 公一郎 所長)の2つの研究所を引き継ぎ、新たなプロジェクト研究所として2025年4月1日に設置されました。

本研究所では、「総合知による世界人類への貢献」を最上位の目標として掲げ、日本の民主主義を創造していくために、下記の3つの部会を設け、研究・社会貢献・教育の3つの軸から社会課題の解決に取り組みます。

前身のマニフェスト研究所から「議会改革度調査」を引き継ぎました。旧マニフェスト研究所では2009年4月から、地方議会のあり方を調査・研究するための検討部会「議会改革調査部会」を発足させ、自立した地域をつくるために全国で拡がる議会改革の流れと、その動向について研究を行ってきました。その一環として、地方議会の現状を把握するため「議会改革度調査」を2010年より実施し多くの皆さまにご回答いただいています。

■ 回答率

■ 調査概要

1 調査名:地域経営のための議会改革度調査2024

2 調査実施期間:2025年1月8日(水)から2月17日(月)まで(締切:2月17日午後5時)

3 調査対象期間:2024年1月1日〜2024年12月31日 ※2024年中の取組み

4 調査対象:47都道府県議会、815市区議会、926町村議会 全1,788議会

5 回答方法:議会事務局に個別に通知しています(メールまたはハガキ)。

6 結果公開:集計後、2025年4月より順次集計結果を当ページにて公開します(予定)。

7 調査・設問に関するお問い合わせについて:

※ 調査期間中、多くのお問い合わせを頂戴します。正確な情報を皆さまにお伝えするために、大変恐れ入りますが質問に対する回答は、個別のお返事ではなくウェブサイト内に「QA集」として掲載(前日正午までに収受した質問の回答を毎週金曜日午後5時までに掲載します)しますので、各自ご確認ください。

■ 調査の観点・ポイント

l調査の観点:地域経営の観点から議会が果たすべき役割として3つの柱で数値化し、ランキング化した。

1.政策力の強化(新しい技術も活用しながら、政策形成・政策提言を議会として行う)

2.主権者の参画(主権者である住民の意見を政策に反映させる仕組みの構築と実践)

3.議会機能の強化(二元代表制の一翼を担う機関として、事務局を含めた議会全体の機能の強化)

l調査ポイント:

調査を開始した2010年の頃は『議会がどのような活動を行っているのか』を重点としていたため、様々な活動をしている(チェックがたくさんつく)議会が高得点となり、ランキングでも上位になった。その後、「議会が活動しても、それが地域の課題を解決したり、地域の未来を創造することにつながっていなければ議会は本来の役割を果たしたとは言えないのではないか」という観点に立ち、「地域経営に貢献する議会活動」に着目するようになり、毎年配点区分の修正を行ってきた。今回調査では、地域の特性を踏まえた上で、議会が「縮小」や「廃止」など、ビルドアンドスクラップの提言を行うこと、マニフェストや戦略・計画に基づいた議会活動を実施すること、検証・評価の仕組みを整え、住民に公表していること、議会内部の改革に留まらず、幅広い人材・組織と連携していることなどに配点の力点を置いた。

■ フィードバック

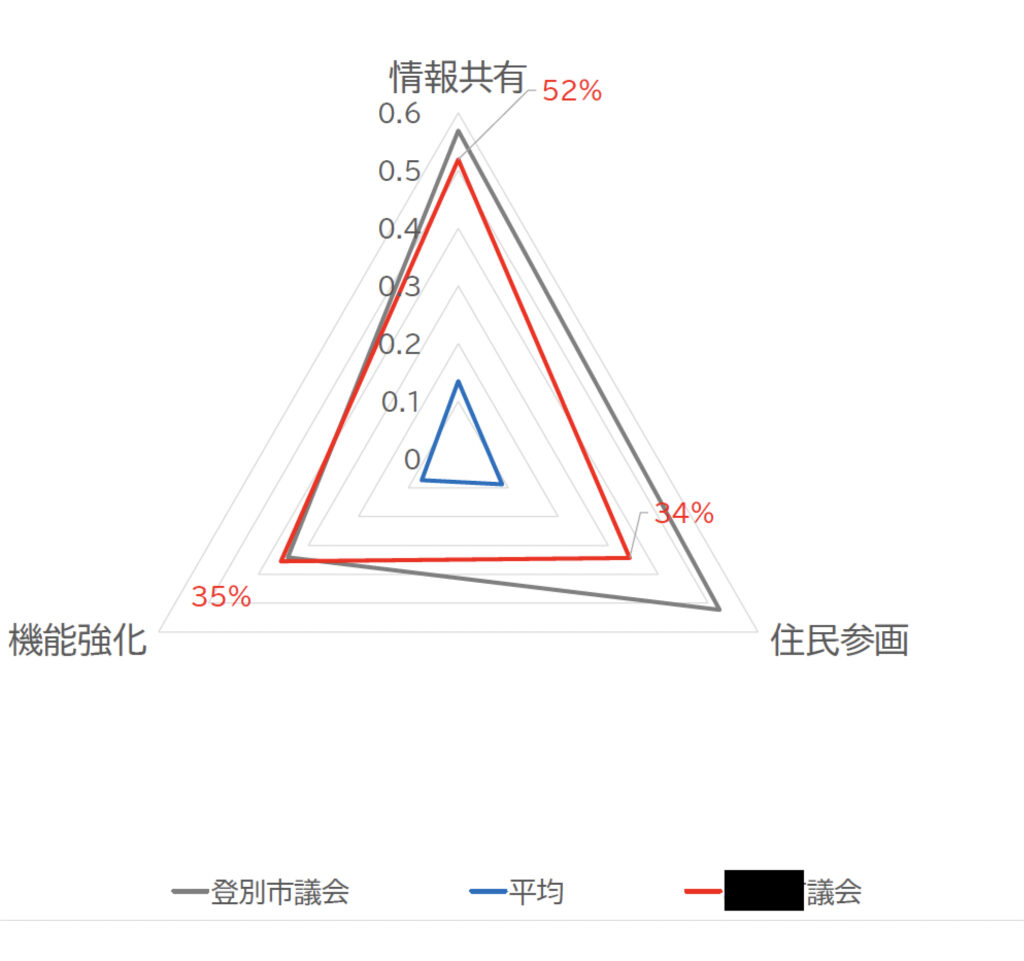

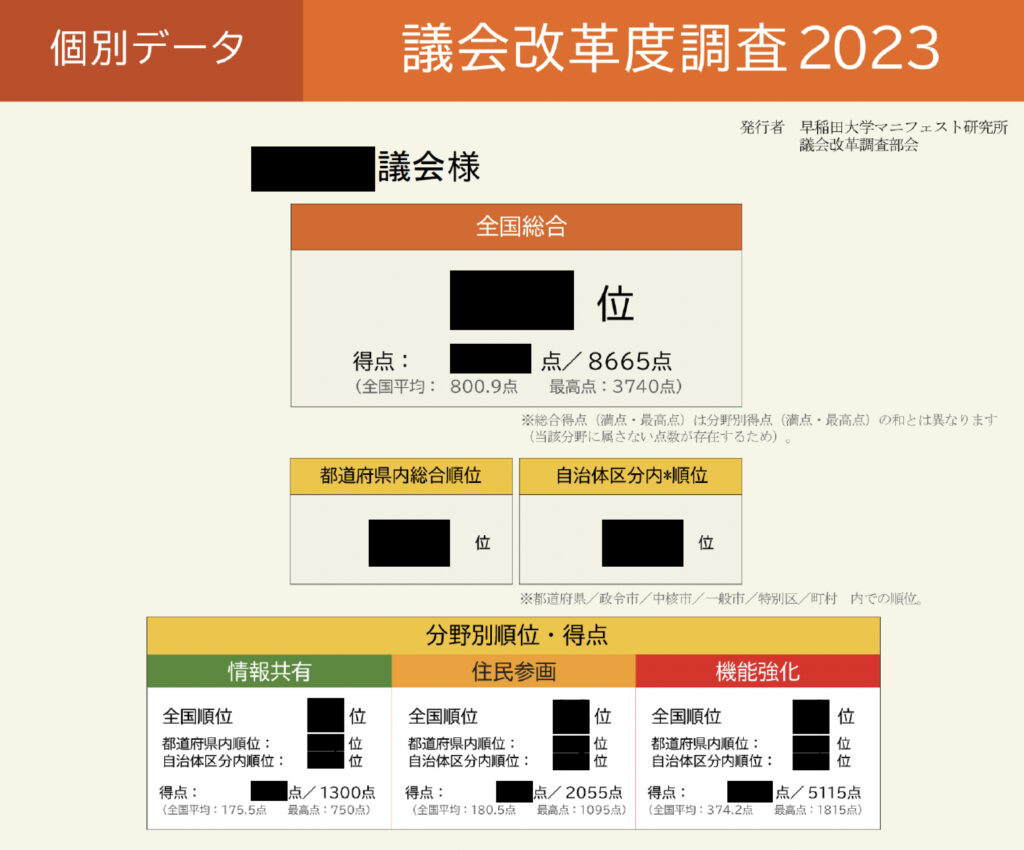

お取り組み状況をまとめた「個別データ票」および平均点、トップ層との比較を図示した「レーダーチャート」を議会様ごとに発行してお届けします。全国の議会改革・議会活動の状況や傾向の共有に貢献し、議会に関係する皆様が互いに善い政治を競う「善政競争」に取り組み、住民や地域の課題解決・未来創造の後押しができればと考えております。

なお、設問設計が前年から大きく変化しておりますため、ランキングは変動することが予想されます。